Histoire...

La débâcle glaciaire de la Mer

de glace.

Le

vendredi 25 septembre 1920 a eu lieu une

crue brusque et violente de l'Arveyron,

torrent glaciaire,.émissaire de la Mer de

Glace.

L'événement est survenu

dans les circonstances suivantes :

Depuis le 17 septembre,

des pluies journalières s'étaient produites

dans la vallée de Chamonix et jusqu'à 3000

mètres d'altitude. Dans la nuit du 23 au 24

notamment, un orage assez violent avait

donné en quelques heures une lame d'eau de

56 millimètres. Une crue moyenne de

l'Arveyron en était résultée, mais qui ne

présentait aucun caractère alarmant.

Le vendredi 24

septembre, à 13 h. 30, les habitants du

village des Bois eurent la surprise de voir

soudain un jet d'eau considérable jaillir au

point de jonction de la Mer de Glace avec la

roche des Mottets. En même temps on observa

que le débit de la source de l'Arveyron, qui

émerge du pied même de la langue terminale

de la Mer de Glace, diminuait des trois

quarts.

A 15 h. 1/2, le jet

d'eau des Mottets s'arrête, la source de

l'Arveyron reprend son débit normal.

A 20 h. 1/2, la source

de l'Arveyron se met à évacuer des glaçons

assez nombreux et son débit entre en crue

légère et progressive.

A 23 h. 1/4, arrêt à peu

près complet de la source. Enfin, le samedi

25 septembre, à 0 h. 10, une débâcle énorme

se produit; une lave formée d'eau, de

glaçons, de blocs de rochers et de menus

matériaux s'échappe en torrent de l'orifice

d'où sourd l'Arveyron, puis se répand sur la

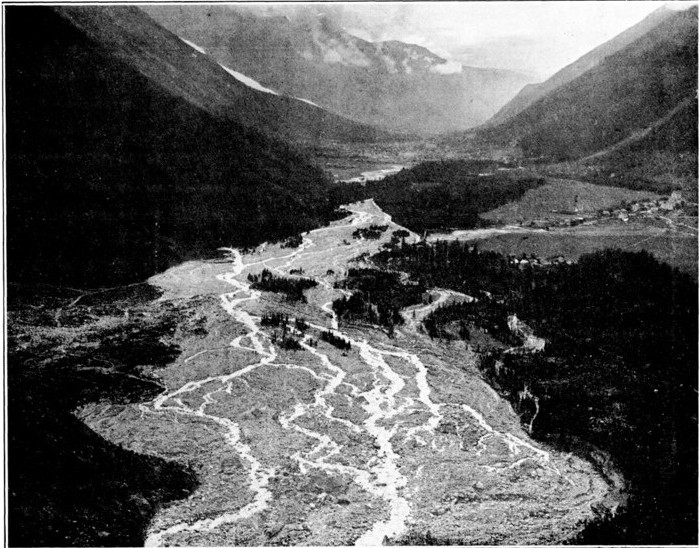

plage des Bois, divague ensuite à droite

vers les hameaux de Gaudeney et des Praz et

à gauche vers la plaine de la Frasse. La

partie la plus importante du flot suit le

canal endigué qu'elle a bien vite fait de

combler dans sa partie aval, ce qui provoque

un débordement, surtout accentué dans le

canton forestier du Bouchet.

Ce morcellement du flot

en atténue la puissance, et il n'arrive dans

la ville de Chamonix qu'une lave sans

vigueur, qui se borne à bouleverser la

scierie Taberlet et à ensabler les sous-

sols du Carlton -Hôtel, du Chamonix-Palace,

de la photographie Tairraz et de quelques

autres maisons. Aucun immeuble n'est détruit

ou même ébranlé et aucun accident de

personne n'est enregistré.

L'examen de la plage des

Bois, où se sont déposés les gros matériaux

expulsés par le glacier, montre que ceux-ci

ont recouvert une surface de trois hectares

qu'ils ont remblayée sur une épaisseur

moyenne de 5 mètres. Leur volume peut donc

s'évaluer à 150.000 mètres cubes. Il n'est

pas exagéré d'attribuer un volume au moins

égal aux petits matériaux ainsi qu'à la

glace (On a remarqué parmi les matériaux de

charriage une grande Quantité de blocs de

glace noire.) et à l'eau, et l'on peut

concevoir, dès lors, l'importance de la lave

qui en est résultée et qui a dû atteindre et

sans doute dépasser 600.000 mètres cubes.

En présence de la

grandeur de cette masse, on ne peut que

trouver relativement faible l'importance des

dégâts qui, d'après une évaluation sommaire,

a été chiffrée, tant en curage du lit de

l'Arveyron, réfection de chemins et de

conduites d'eau, dommages à la scierie

Taberlet, etc., à 990.000 francs.

L'examen du glacier

lui-même a donné lieu aux remarques ci-après

: .

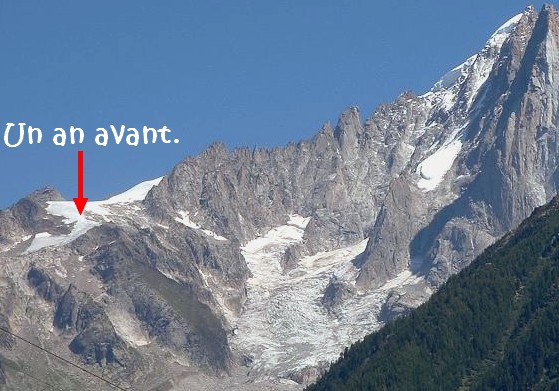

Tout d'abord, la langue

terminale n'a guère changé d'aspect; deux

photographies prises par M. Tairraz quinze

jours avant la débâcle, puis immédiatement

après, permettent d'affirmer que les

quelques arrachements constatés

correspondent à un volume de glace peu

considérable.

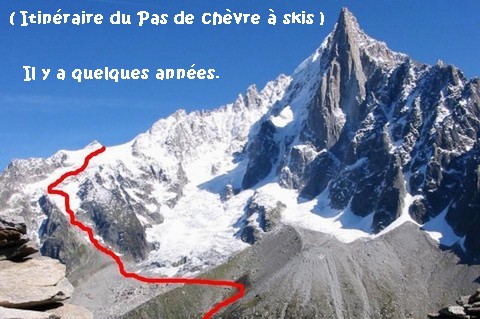

Au-dessus de la langue

terminale, en abordant le replat de la Mer

de Glace proprement dite, on est de suite

frappé par l'impression d'affaissement que

donne la Veine Noire entre le Mauvais-Pas et

le Nant-Blanc, et par les très nombreuses

fentes fraîches qu'on y remarque, toutes

ouvertes parallèlement à la moraine et

perpendiculairement aux crevasses anciennes.

Entre le Pil-d'Argent et

le Nant-Blanc, la Veine Noire présente une

zone d'effondrement chaotique en forme

d'ellipse, dont le grand axe, parallèle à la

veine, peut mesurer 150 mètres de longueur,

et le petit axe 80 mètres. Ce sont partout

des gros blocs tout fraîchement éraillés ou

cassés et des dépressions nouvelles

inconnues du guide Ravanel (Gilbert) et du

brigadier forestier Galmiche qui nous

accompagnent.

Vis-à-vis du Nant-Blanc

on aperçoit, de plus, des crevasses toutes

récentes qui découpent la Veine Blanche. En

amont du Nant-Blanc, l'aspect du glacier ne

paraît pas modifié.

Reprenant alors les

crevasses de la Veine Blanche, nous en avons

suivi le trajet. Nous en avons observé cinq.

Curvilignes, concentriques, elles partent en

face du Nant-Blanc, perpendiculairement à

l'axe, se dévient ensuite et aboutissent,

parallèlement à la moraine, vers le Rocher

des Mottets. Ces crevasses ont une largeur

croissante de l'extérieur vers l'intérieur ;

la plus externe mesure environ 0 m. 30

d'ouverture, et la plus interne atteint 0 m.

60 *. Il est à remarquer en outre que ces

crevasses ont une allure de faille et que le

bord interne présente, par rapport au bord

externe, une dénivellation qui varie de 0 m.

05 à 0 m. 30.

La partie de la Veine

Blanche circonscrite par ces crevasses ne

paraît pas avoir subi une dislocation

analogue à celle de la Veine Noire. Elle

semble avoir simplement fléchi en masse

autour des crevasses faisant fonction de

charnières. Signalons encore que nous avons

été frappé par la sécheresse superficielle

de cette zone et par l'absence d'eau dans

toutes les ouvertures anciennes.

Deux jours plus tard, le

rédacteur de la présente note, visitant a

nouveau le glacier, constatait un

élargissement des crevasses; l'une d'elles

atteignait 0 m. 80 d'ouverture.

Nous ne saurions

assurément prétendre donner une explication

certaine du phénomène qui s'est produit les

24 et 25 septembre. Ce n'est donc qu'une

simple hypothèse que nous émettrons à ce

sujet.

Tout d'abord, nous

rejetterons l'idée que l'effondrement

partiel de la langue terminale, obturant la

gorge étroite d'où sort l'Arveyron, ait pu

être l'origine du cataclysme; car, dans ce

cas, l'eau sous pression aurait rompu la

croûte glaciaire du front bien avant de

provoquer une rupture sur la Roche des

Mottets, à 500 mètres plus haut. Voici, à

notre avis, quelles ont pu être les diverses

causes et phases de la débâcle du 25

septembre.

L'état de crue dans

lequel se trouve la Mer de Glace depuis une

dizaine d'années mettait cet appareil

glaciaire en état d'équilibre instable et le

prédisposait vraisemblablement à des

dislocations locales.

Ensuite, les pluies

abondantes de la troisième semaine de

septembre ont pu, de leur côté, occasionner

une saturation des crevasses extérieures et

intérieures de la partie aval du glacier et

surtout activer l'érosion sous-glaciaire. Le

24 septembre, à 13 h. 1/2, sous l'influence

du poids d'eau et de la disparition de

certains points d'appui, une rupture de la

voûte intra-glaciaire se produit,

probablement dans la Veine Noire, et obture

en partie le torrent sous-glaciaire au

niveau du Rocher des Mottets. L'eau sous

pression, privée d'une issue suffisante,

crève la croûte et donne naissance au jet

d'eau des Mottets; le débit de l'Arveyron

diminue d'autant.

A 15 h. 1/2, le torrent

sous-glaciaire a réussi à se créer un

nouveau cours et à retrouver son issue

normale; l'Arveyron reprend son débit

ordinaire; le jet d'eau des Mottets

s'arrête,

A 20 h. 1/2, une

nouvelle dislocation a lieu. C'est peut-être

alors la portion de la Veine Blanche limitée

par les crevasses nouvelles qui fléchit à

son tour; les crevasses anciennes se vident

et occasionnent la crue progressive de

l'Arveyron en même temps qu'un entraînement

des glaçons provenant des dislocations de la

masse glaciaire.

Puis, à 23 h. 1/4, ces

glaçons remaniés forment barrage et

retiennent les eaux du torrent glaciaire

pendant 55 minutes. La pression de l'eau

ainsi retenue devenant formidable, le

barrage, sous sa poussée, saute, et c'est la

débâcle de minuit 10 qui donne la puissante

lave de rochers, de glaçons, d'eau et de

boue.

Aucune affirmation ne

peut être émise au sujet de la possibilité

du renouvellement, à date plus ou moins

proche ou plus ou moins éloignée, de ce

cataclysme glaciaire. En tous cas, aucun

caractère inquiétant ne se manifeste dans le

glacier; aussi toutes les probabilités

sont-elles pour qu'un phénomène de ce genre,

auquel on ne connaît pas de précédent, si ce

n'est peut-être en 1700, ne se renouvelle

pas avant un temps fort long.

Il importe donc que les

populations inquiètes se rassurent et soient

convaincues qu'aucun danger proche ne les

menace. Au surplus, le fait qu'aucun

accident de personne n'a eu lieu, qu'aucune

destruction de bâtiment n'est survenue, est

une démonstration rassurante que l'heureuse

disposition des lieux, la largeur de la

vallée et sa faible pente ont permis à la

ville et aux hameaux de Chamonix d'échapper

à ce qui, dans tout autre site moins

heureusement disposé, eût constitué une

catastrophe et un désastre.

Il n'en est pas moins

certain qu'il y a lieu de prendre toutes les

précautions possibles pour limiter, en

pareille occurrence, les dégâts au minimum.

Nous mentionnerons notamment l'utilité

extrême que peut présenter, pour la

protection du village des Bois, le canton

forestier de même nom qui, malheureusement,

sous l'influence d'un pâturage immodéré,

tombe en ruine et est à la veille de

disparaître. Au point de vue hydraulique

proprement dit, l'établissement d'un lit

mineur dans la plaine de la Frasse, la

restauration de la digue du Chapitre et la

surélévation des ponts de l'Arveyron et de

l'Arve, à débouchés trop faibles, mériteront

sans doute d'être envisagés.

Chambéry, 1er octobre

1920. M.

Jourdan-Laforte. Revue de géographie alpine.

Année 1920.

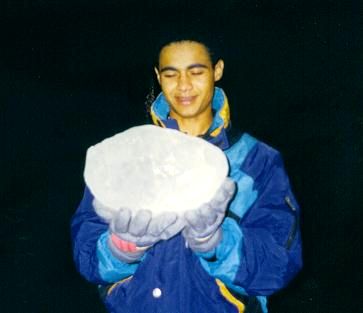

Des blocs de glace de près

d'un mètre cube ont été retrouvés jusqu'à

Annemasse, à 70 kilomètres de là.

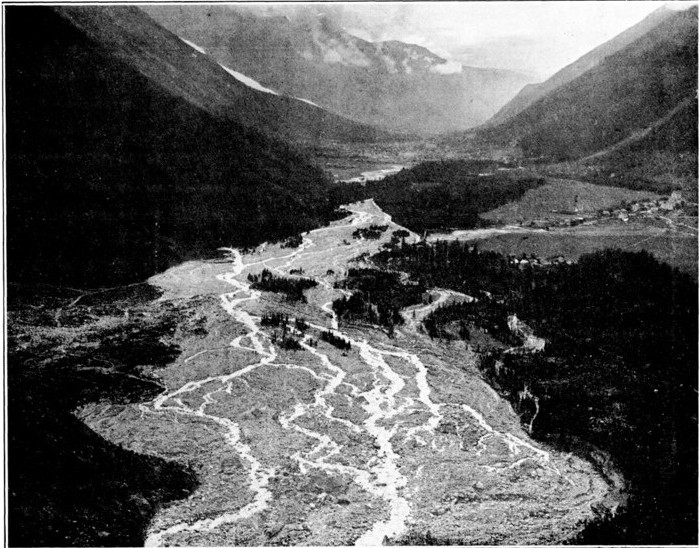

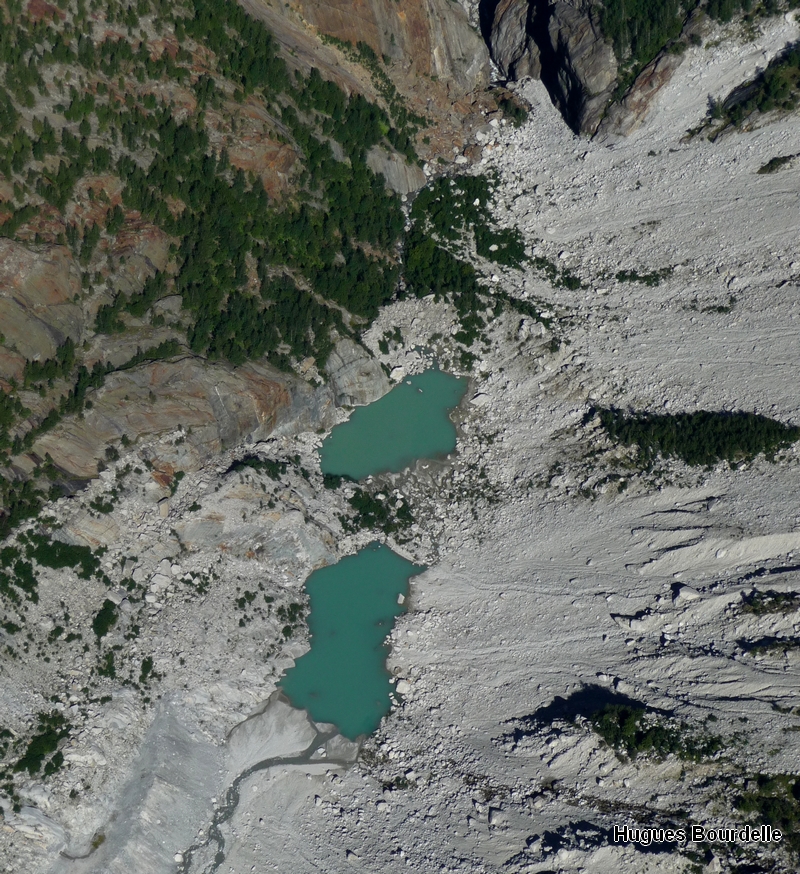

De Robert

Vivian :Photo

du 26 septembre

1920

.

|